七秋耕耘守热土 ,一位农业赤子的秦巴逐梦长歌 ——记安康市农业首席专家张忠民研究员

七秋耕耘守热土

一位农业赤子的秦巴逐梦长歌

——记安康市农业首席专家张忠民研究员

◎向荣成

在安康这片被青山环抱、汉水润泽的土地上,每一寸土壤都承载着深厚的农耕记忆与蓬勃的发展希望。而张忠民,这位农业首席专家、原安康市农技站站长,宛如一位不知疲倦的拓荒者,以一生的热忱与坚守,在农业科技领域深耕细作,为这片土地带来翻天覆地的变化,成为安康农业发展历程中一座不朽的丰碑。

萌芽:乡野间的梦想种子

1955年6月,张忠民出生于平利县广佛镇八角庙村的一户普通农家。这里四面环山,梯田层层叠叠,像大地的指纹,记录着岁月的沧桑与希望。村庄被青山绿水环绕,鸡鸣犬吠声在山谷间回荡,每至农忙时节,田野里便满是农民忙碌的身影,这便是张忠民童年的世界。

从懂事起,张忠民就跟着父母在田间劳作。春天,他看着父母弯腰插秧,嫩绿的秧苗在水中整齐排列,宛如绿色的诗行;夏天,他和家人一起在稻田里除草,炽热的阳光照在背上,汗水湿透衣衫;秋天,金黄的稻穗沉甸甸地垂下,一家人收割、脱粒,丰收的喜悦弥漫在整个村庄;冬天,虽然农事稍歇,但一家人围坐在一起,计划着来年的农事,讨论着种子的选择、土地的翻耕,张忠民在一旁认真聆听,对土地的热爱和对农业的好奇,也在这个过程中悄然生根发芽。

彼时的农村,生产条件极为落后,农民们使用着简单粗糙的农具,依靠人力和畜力进行劳作。繁重的体力劳动让父母疲惫不堪,而微薄的收成仅够维持一家人的基本生活。看着父母被岁月和劳作压弯的脊背,张忠民心中暗暗发誓:一定要改变这种现状,让农民从繁重的劳动中解脱出来,让土地产出更多的粮食,让生活变得富足。这份质朴而坚定的信念,如同种子一般,在他幼小的心灵深处扎下了根,随着他的成长,不断生长、壮大。

1975年,是张忠民人生的重要转折点。这一年,他推荐进入农业学校,终于有机会系统学习农业知识。踏入校园,他如饥似渴地汲取着知识的养分,从农业机械原理到作物栽培学,从土壤肥料学到植物病虫害防治,每一门课程他都全身心投入。课堂上,他专注地聆听教授的讲解,密密麻麻的笔记写满了一本又一本;课后,他泡在图书馆,查阅各类农业书籍和期刊,拓展自己的知识面;实验田里,他亲自参与播种、施肥、灌溉等农事操作,将理论知识与实践相结合,不断积累经验。他深知,这些知识和技能,将是他未来回馈家乡土地的有力武器。

破土:初入岗位的青涩奋斗

怀揣着对农业的满腔热忱和在学校学到的知识,张忠民毕业后进入原地区植保站工作,正式开启了他的农业科技推广之路。初入岗位,他便展现出了超乎常人的勤奋与钻研精神。植保站的工作涉及农作物病虫害的监测、预警和防治,这是一项专业性强、技术要求高的工作,对于初出茅庐的张忠民来说,充满了挑战。

面对复杂的病虫害问题和种类繁多的农药知识,他没有丝毫退缩。白天,他跟着经验丰富的老专家深入田间地头,仔细观察农作物的生长状况,认真记录病虫害的症状和发生规律;晚上,他回到办公室,查阅大量的专业资料,学习各种病虫害的防治方法,研究不同农药的特性和使用技巧。遇到不懂的问题,他就虚心向老同志请教,不放过任何一个细节。他的勤奋和好学,赢得了同事们的认可和赞扬。

八十年代初,全国推行 “双包” 经营责任制,农业生产模式从集体转向个体。这一变革在激发农民生产积极性的同时,也带来了新的问题 ——“病虫防治难”。一家一户分散防治,缺乏专业的技术指导和统一的组织协调,导致病虫害防治效率低下,效果不佳。一旦病虫害爆发,农民辛苦劳作的成果便岌岌可危。张忠民看在眼里,急在心里,他意识到,必须探索一种新的防治模式,才能解决这一难题。

凭借扎实的专业知识和敏锐的洞察力,张忠民决定利用农技推广网络和技术优势,在全省率先创办植保公司。这一想法在当时具有开创性,却也面临着诸多质疑和困难。有人认为,农民对新事物的接受程度低,植保公司难以开展业务;也有人担心,公司的运营和管理会面临诸多挑战。但张忠民没有被这些困难吓倒,他坚信,只要能真正解决农民的问题,就一定能够成功。

他四处奔走,争取各方支持。他向领导详细阐述自己的想法和计划,分析创办植保公司的可行性和必要性;他与同事们一起商讨公司的运营模式和服务内容,制定详细的规章制度;他还深入农村,向农民宣传植保公司的优势和作用,了解他们的需求和顾虑。经过一番艰苦的努力,植保公司终于成立了。

植保公司采取政、技、物结合的方式,为农民提供 “开方买药” 一条龙服务。农民只需将农作物的病虫害情况告知公司,公司便会派专业技术人员前往田间诊断,根据病情精准配药,并指导农民正确使用。这一创新举措,极大地提高了病虫害防治的效率和效果,解决了农民的燃眉之急,受到了广大农民的热烈欢迎。短短几年间,植保公司的业务覆盖了安康多个县区,成为守护农业生产的坚固堡垒。张忠民也因在植保工作中的突出贡献,从 1985 年到 1987 年,连续三年荣获 “全国植保先进个人” 称号,在农业科技领域崭露头角。

拔节:产业变革中的技术攻坚

随着时代的发展,安康农业面临着新的机遇与挑战。九十年代,农业产业结构调整的浪潮席卷而来,黄姜种植成为安康农民增收的新希望。黄姜,这种看似普通的植物,却是提取皂素的重要原料,市场前景广阔。然而,黄姜人工栽培技术以及病虫害防治等难题,成为制约黄姜产业发展的瓶颈。

张忠民再次挺身而出,主动承担起攻克黄姜种植技术难题的重任。他从品种选育、土壤改良、种植密度、施肥管理、病虫防治等方面入手,进行了一系列的试验和研究。为了找到最适合黄姜生长的土壤条件,他采集了不同地区、不同类型的土壤样本,进行分析和对比;为了确定合理的种植密度,他在试验田里设置了多个不同密度的种植区,观察黄姜的生长情况和产量变化;为了制定科学的施肥方案,他研究了黄姜在不同生长阶段对养分的需求,进行精准施肥。经过多年的努力,他总结出了一套完整的黄姜人工栽培技术,大大提高了黄姜的产量和品质。

黄姜茎基腐病是黄姜种植过程中的一大难题,一旦发病,会导致黄姜大面积减产甚至绝收。为了攻克这一难题,张忠民扎根田间,设立多个监测点,对病害的发生规律进行长期观察和研究。他每天早早地来到田间,仔细检查每一株黄姜的生长状况,记录病害的发生时间、症状和传播途径。经过长时间的观察和分析,他发现黄姜茎基腐病的发生与土壤湿度、温度以及种植密度等因素密切相关。针对这些因素,他提出了一系列的防治措施,包括控制种植密度、合理施肥、加强田间管理等。同时,他还筛选出了几种有效的防治药剂,为农民提供了科学的防治方法。

在张忠民的努力下,安康黄姜产业得到了迅猛发展。全市黄姜种植面积迅速扩大到 60 万亩,产值达 7 亿元,成为当地的支柱产业之一。他完成的《黄姜标准综合体研究》和《黄姜杂草调查及防治》项目,分获陕西省科技进步二等奖、三等奖,研发的黄姜专用肥及包装设计获得国家专利,2012年在第二届中国富硒产业大会上受予他突出贡献奖,他也因此被农民亲切地称为 “黄姜专家”。

抽穗:高产创建的使命担当

进入 21 世纪,国家粮食安全成为重中之重。为了提高粮食单产,增强综合生产能力,张忠民积极在全市开展水稻、玉米、油菜、马铃薯高产创建活动。他深知,要实现粮食高产,不仅需要先进的技术,更需要农民的积极参与和配合。因此,他经常深入乡村,通过举办培训班、现场示范等方式,向农民宣传高产创建的意义和技术要点。

在水稻高产创建中,他引进了多个优质高产水稻品种,并结合安康的气候和土壤条件,制定了一套科学的栽培管理技术。从播种育秧、插秧密度到田间管理、病虫害防治,每一个环节他都亲自指导。他建立了多个水稻高产示范田,让农民亲眼看到高产创建的成效。在示范田里,他和农民一起劳作,手把手地教他们如何操作,解答他们的疑问。通过示范田的带动作用,越来越多的农民开始采用新技术,水稻产量得到了显著提高。

玉米高产创建同样面临着诸多挑战。安康的地形复杂,山地多,平地少,土壤肥力差异较大,这给玉米种植带来了困难。张忠民深入山区,对不同地区的土壤、气候等条件进行详细调查,根据实际情况制定了相应的种植方案。他筛选新品种、推广营养钵育苗、合理密植、配方施肥等技术,有效地提高了玉米的产量和品质。

在油菜高产创建中,张忠民针对油菜种植中存在的品种老化、栽培技术落后等问题,引进了优质双低油菜品种,并推广了育苗移栽、合理密植、增施硼肥等技术。他还组织技术人员编写了油菜高产栽培技术手册,免费发放给农民,为他们提供技术指导。通过一系列的措施,安康的油菜产量和品质都有了很大提升。

张忠民常说:“要让农民增产增收,就得讲给他们听,做给他们看,带着他们干。” 在高产创建活动中,他始终坚守在一线,与农民同甘共苦。他的辛勤付出得到了农民的认可和尊重,大家都亲切地称他为 “张站长”。在他的带动下,安康的农作物产量大幅提升,水稻单产最高达到 743 公斤,玉米最高单产达到 751 公斤,油菜单产达到278公斤,均创历史新高。他引进推广的高产红薯新品,平均每亩3125公斤,最高7130公斤,单株重17公斤,单薯重11公斤,被称之为“红薯王”。他用实际行动诠释了一名农业科技工作者的责任与担当,为守护国家粮食安全做出了重要贡献。陕西日报、人民日报分别宣传报道。正因为他的突出贡献,2009年评为全国农业先进个人。

丰收:退而不休的无私奉献

2015 年,张忠民从领导岗位上退了下来,但他对农业的热情丝毫未减。他婉拒了多家企业的高薪聘请,毅然加入了安康市老科协,继续在农业科技推广一线发光发热。

在老科协,他充分发挥自己的专业优势和丰富经验,积极开展各种科技为民服务活动。他深入田间地头,开展科技培训、技术指导和咨询服务,帮助农民解决生产中的实际问题。他还带领老科协的专家们,围绕安康的特色产业、农业结构调整、休闲观光农业等方面开展调查研究,为政府决策提供科学依据。

作为省级科技特派员和 “三区” 科技人才,张忠民从 2012 年开始,积极投身脱贫攻坚和乡村振兴工作。他先后包抓了多个贫困村和贫困户,为他们制定发展规划,引进先进技术,发展特色产业。在汉滨区代坡村包村扶贫时,他帮助村委会通过土地流转建立了中药材专业合作社和蔬菜专业合作社,引进企业订单生产,免费送去蔬菜种子和农药,并对村里的板栗和核桃树进行栽培管理培训,组织爱心企业为贫困户捐款捐物,有效地促进了该村的产业发展和脱贫致富。在汉滨区茨沟镇西沟村帮扶时,他根据当地实际情况,提出发展乡村旅游业和民宿产业的思路,利用当地黄豆资源优势,引进企业开发富硒辣椒酱,组织农民种植黄豆、花椒、辣椒,由企业订单收购,帮助农民实现了增收脱贫。

张忠民还十分注重青年人才的培养。作为安康市创新创业导师,他经常与大学生、返乡农民工和转业军人交流,用自己的亲身经历鼓励他们立足本地创新创业。他先后支持和帮助年轻人创办了安康市小黑马创客有限公司、安康市农科星创天地、秦巴众创空间等多个创新创业平台,为他们提供技术指导和支持,帮助他们在农业科技领域茁壮成长。

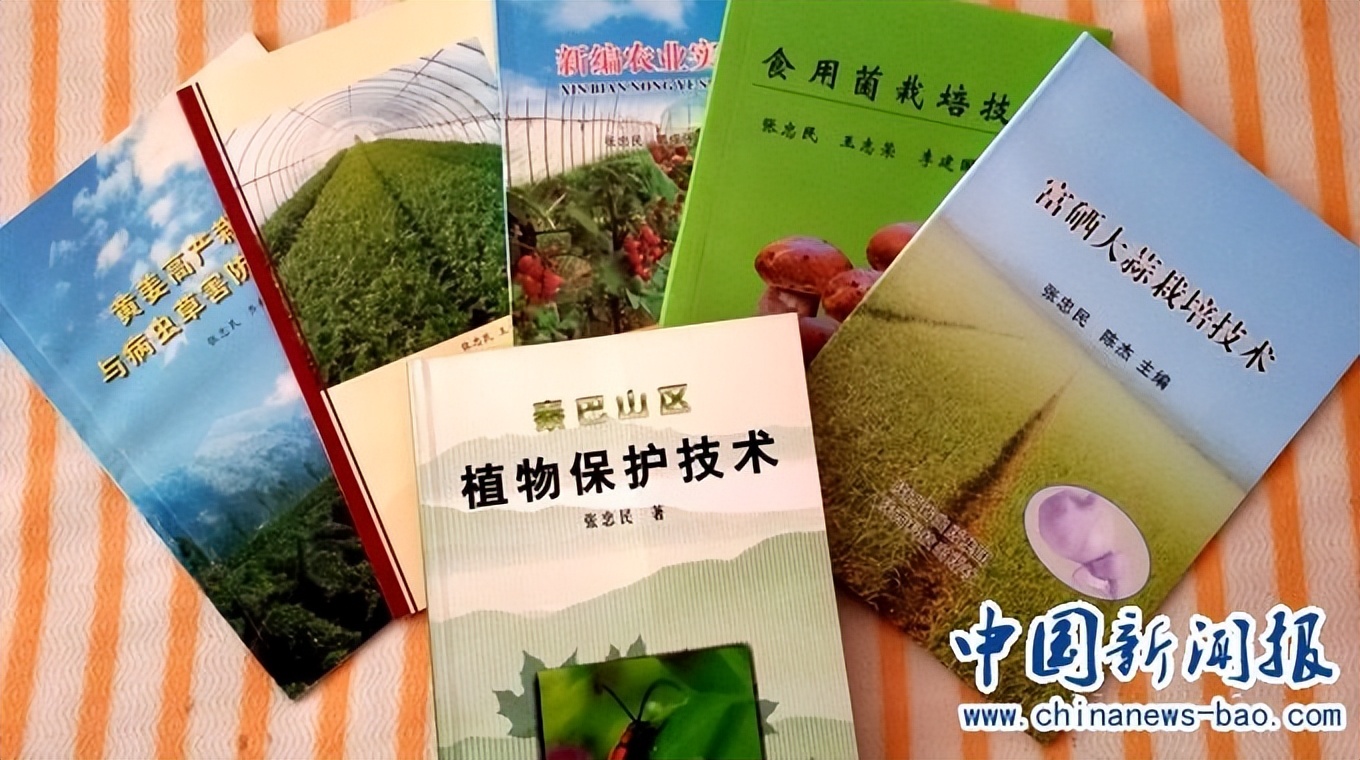

数十年来,张忠民荣获省部级科技成果一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 4 项,地市级成果奖 16 项,国家专利 4 项,发表论文 200 余篇,出版专著 5 部,编写科普培训教材 10 部。特別是他退休后,充分发挥他自身优势,积极发挥余热,工作受到社会各界和各级领导的高度评价。2020年荣获全国老有所为先进个人,3次荣获陕西省老有所为先进个人,4次荣获市级先进个人,两次入选安康农业和科技界善行义举榜,这些荣誉和成就,是他为农业科技事业奉献一生的最好见证。但在他看来,这些都不重要,他最欣慰的是看到农民们因为他的努力而增产增收,看到安康的农业产业不断发展壮大。

张忠民,这位大地赤子,用一生的坚守和付出,诠释了对农业科技事业的无限热爱与执着追求。他是农民心中的 “财神爷”,是农业科技领域的 “领路人”,他的精神,将永远激励着后来者在乡村振兴的道路上奋勇前行,续写安康农业的辉煌篇章。在未来的日子里,安康的田野上,或许还会时常浮现出他那忙碌而坚定的身影,他的故事,也将在这片土地上代代相传,成为人们心中永不磨灭的记忆。